共享經濟的時代真的在到來嗎?放眼望去,這年頭,是個物品就能被 「共享」 了。出行有共享單車、共享汽車,手機沒電了有共享充電寶,下雨了有共享雨傘,旅遊可以住共享民宿,困了可以睡共享床鋪…… 我們仿佛已經進入了共產主義。

然而實際上,我們所見到的大多數「共享經濟」,不過都是掛羊頭賣狗肉,以共享為名做著租賃的生意。

從真共享到偽共享

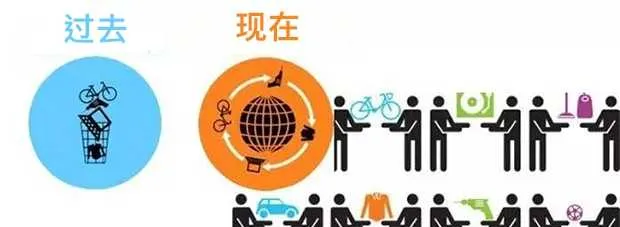

「共享經濟」 原本也不是新鮮事物,這一領域最具代表性兩家公司 Airbnb 和 Uber 問世都已有 8、9 年之久。房東和車主們利用閑置的房間、車輛獲得收益,使用者可以用較為低廉的價格享受到服務,大家各取所需,那個時候的共享經濟還是很純粹的。

不少觀點認為,「共享經濟」 路子跑偏,要算在摩拜、ofo 這些共享單車頭上。但其實從 Uber 與滴滴、易到幾家的補貼大戰開始,共享出行的本質就已經改變了。大量的專職司機湧入平台,讓車主們利用車輛閑置時間賺取外快的說法也早已被人拋諸腦後。

前【21 世紀商業評論】主編吳伯凡是這樣定義共享經濟的:

將冗余所有權轉讓出來,讓別人擁有臨時性的使用權,從而為供給方和需求方同時創造價值,是謂共享經濟。註意這裏強調的是 「冗余」,即供給方所出租的資源,應是自己閑置的,從這一點來看,很明顯如今的滴滴早已不屬於這類範疇,認真對照來看,順風車倒是真正的 「共享經濟」。

而對於共享單車、共享充電寶等後來者而言,「共享經濟」 四個字更像是一層華麗的包裝。

客觀來講,無論是無樁模式還是電子鎖,共享單車確實有其創新所在,也切中了人們短距離出行的痛點,因此才會有今天的火爆局面。但與此同時,它也成功地偷換了 「共享」 的概念。

小黃車 ofo 可能一開始還是抱著做共享的念頭的。按照他們在官網的規劃,ofo 希望在未來不生產自由車,只連線自由車,還鼓勵使用者將自己的單車加入 ofo,換取免費騎行權益。

然而,代工廠接到手軟的訂單顯示 ofo 應該是已經忘了自己說過的話了。前不久連大名鼎鼎的鳳凰自由車都成為了 ofo 的代工廠,拿到了一份 12 個月內不少於 500 萬輛共享單車的訂單。建議 ofo 還是把官網的理念宣傳頁的文案換成 「ofo 希望在未來不生產自由車,只連線代工廠與自由車」 比較合適。

(圖片來自:網易新聞)

其他的共享單車廠商也在做著拯救自由車制造廠的事。自打共享單車火了以後,各大自由車廠都開啟了瘋狂加班的模式,騰訊科技根據各供應商的產能,預計僅摩拜和 ofo 在 2017 年的投放量就將達到 3000 萬輛。

由企業集中采購車輛並將其使用權銷售給顧客,摩拜們的做法本質上與傳統的單車租賃企業並無兩樣,跟與 「共享」 二字根本不沾邊,但這卻為後來者指明了一條道路。不管三七二十一,似乎只要跟 「共享經濟」 掛鉤,就能搏得眼球,贏得資本青睞。

將商品放到線上,開發一個 app,就可以搖身一變成為共享經濟大軍中的一員。所謂的共享雨傘、共享床鋪、共享汽車莫不如是。

(圖片來自:搜狐)

3 萬把共享雨傘押金 19 元,半小時收費 0.5 元,雖然投放了沒幾天,就全部被人拿回家,但這應該是一段經典的行銷案例,必將載入中國銷售史冊。這是前不久新浪微博 CEO 王高飛(@來去之間)的一條熱門微博,雖然他據說的事情真實性有待考證,但卻也道出了這些所謂共享經濟實乃醉翁之意不在酒。

最有爭議的當屬今年以來在投融圈搶盡風頭的共享充電寶了。原本與 「互聯網 +」 沒有什麽關系的充電寶,就因為搭上了共享經濟的快車,瞬間成了下一個風口。

(圖片來自:鳳凰科技)

雖然模式與共享單車類似,各家企業也爭先恐後宣布獲得融資,但是在這個時候,關於這類經濟體實際是偽裝風口的租賃生意的言論已經日益增多,對於它是否為剛需的質疑也不時出現。

經濟學家郎鹹如此評價共享充電寶:

這就是一種租賃,我沒看出有任何的創新。為什麽企業都爭著上共享經濟的車?

精明的商家強行套上 「共享經濟」 之名,顯然不只是為了追趕潮流,更重要地是給投資人講個好故事。

Airbnb 和 Uber 為使用者灌輸了 「共享經濟」 的概念,而摩拜和 ofo 的成功則炒熱了這一概念。

共享經濟是不是一門好生意,眼下還不好說,但可以肯定的是,它絕對是如今最受資本青睞的概念之一。摩拜和 ofo 的估值均超過了 10 億美元,飽受爭議的 「共享充電寶」 中,小電科技、街電科技、Hi 電科技三家的融資總額達到了 7.5 億人民幣。

既然單車、充電寶租賃可以變成 「共享單車」、「共享充電寶」,那麽把膠囊旅館變成共享床鋪,把租書店變成共享書店,鍵盤試用變成共享鍵盤,這也就不足為奇了。

傳送門:如何評價「共享床鋪」的這種共享模式? - 知乎

(圖自:每日經濟新聞)

所以盡管形形色色的行業都在蹭共享經濟熱點的套路已經被識破,但各種讓人意想不到的租憑服務還是繼續大言不慚地以 「共享 XX」 的名號相繼出現。

湯姆 · 斯利在【共享經濟沒有告訴你的事】對於共享經濟發展過程有過這樣一段總結:

起初共享經濟互換的是社群、人與人的交往、永續性和共享,現在它卻成為億萬富翁、華爾街大鱷和風險投資家的遊戲場。這不,連最符合共享經濟模式的 Airbnb,都在要求房東們按酒店的標準改造房子了,Uber 的司機都被法院判定為全職員工,現如今恐怕沒有什麽是 「真共享經濟」 了。

有知友在 如何評價「共享床鋪」的這種共享模式? - 知乎 這個問題下回復我們「誰說 airbnb 和 uber 是共享的?專職司機,專職房東可不少」,是的,現在專職的確是不少了,那只是因為,這些企業已經離原本的共享經濟越來越遠了。

規範化商業化不意味著變糟糕,愛範兒寫這些也並不是為了「唱衰偽共享」,我們只是想說清楚一件事情:共享經濟到底是什麽,以及,我們離真正的共享經濟時代,還有多遠。

作者:吳羚; 編輯: @巫冬